目標管理とは?成果と人間性を両立させる「葛藤克服型MBO」のすすめ

著者:mento編集部

法人向けビジネスコーチングの提供を通じて、企業の人事課題解決を支援する専門チーム。「この国の総労働熱量をあげる」を理念に掲げ、実践知に基づいた情報発信を行っています。人材育成と組織力強化に関する豊富な知見をもとに、経営・人事領域に役立つコラムをお届けします。

INDEX

業績達成と人材育成の両立を目指す上で、目標管理(MBO)は多くの企業にとって欠かせない仕組みのひとつです。しかし、現場では「うまく機能していない」という声も少なくありません。

本記事では、目標管理が形骸化する背景を整理したうえで、成果と人間性を両立させる新しい目標管理のあり方について解説します。

多くの企業で“うまく機能していない”目標管理の実態

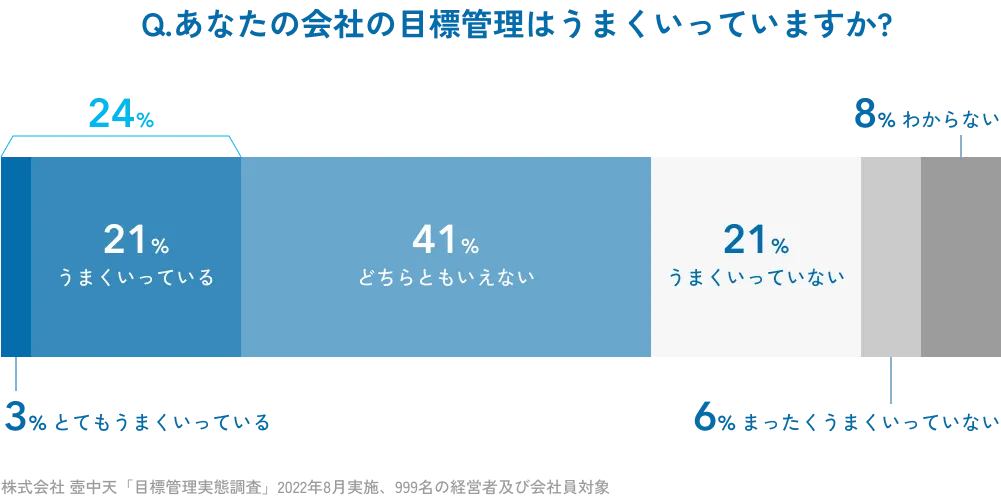

目標管理(MBO)を制度として導入している企業は多いものの、その運用に手応えを感じている企業はごく一部にとどまっています。株式会社壺中天が実施した調査によると、999名の経営者および会社員のうち、目標管理を実施していると回答したのは約52%。そのうち「うまくいっている」と感じているのはわずか24%にとどまりました。半数以上が、目標管理の「形骸化」や「運用上の課題」を感じているのが実態です。

実際に現場からは、以下のような声があがっています。

- 枠組みがあるけど形骸化している

- 数字の管理しかできていない

- 目に見える実績だけにフォーカスしてしまっている

こうした背景には、ノルマ的な運用への傾倒や、マネージャー育成の不十分さといった、組織的な課題があると考えられます。

目標管理がうまくいかない理由とは?

目標管理の運用に課題を抱える企業では、制度設計だけでなく、現場との乖離やマネジメントの在り方、評価運用など複数の要因が絡み合っています。ここでは、代表的な課題を整理します。

- 目標設定の曖昧さ・現実性の欠如

- 目標が抽象的で、何を目指すべきかが明確でない

- 現場の実態や個人のスキル・状況に即していない

- 一方的な目標の押し付け・コミュニケーション不足

- 上司からのトップダウンで目標が決まり、現場の声や本人の意志が反映されない

- 目標設定の背景や意義が伝わらず、納得感や主体性が生まれない

- 評価の主観性・不公平感

- 評価基準が曖昧で、上司の主観が強く影響

- 公平性が損なわれ、制度への信頼が低下

- 振り返り・フィードバックの欠如

- 定期的な進捗確認やフィードバックの場がなく、目標が形だけの存在になっている

- 振り返りの機会がないため、改善や学びが生まれない

- ノルマ管理型への陥り

- 「目標=ノルマ」になり、業績だけを追い求めて人間性や成長支援が置き去りになる

- マネージャーの育成不足が、メンバーのモチベーション低下や離職につながる

理想の目標管理「葛藤克服型MBO」とは?

葛藤克服型MBOのコンセプト

目標管理(MBO)は、本来「業績の向上」と「個人の充足」という二軸の統合を目指す仕組みです。しかし現実には、成果ばかりが求められたり、逆に個人の希望に偏りすぎたりと、どちらかに傾くケースが多く見られます。成果と人間性、一見すると相反するようにも思えるこの2つを両立させ、高水準で実現する姿こそが「葛藤克服型MBO」です。

目標管理の4象限モデル

葛藤克服型MBOを理解するうえで参考になるのが、株式会社壺中天 代表・坪谷邦生氏の著書『図解 目標管理入門』(2023)で提唱されている、「業績(成果)重視」と「人間性(個人の想い)重視」の2軸で整理した4象限のモデルです。

この中で、理想とされるのが「葛藤克服型」です。成果と人間性を、対立軸ではなく“相互に補完しあう関係性”としてとらえることで、目標管理は新たな価値を生み出します。

真のMBOが実現する状態

- 個人の夢・強み・価値観と、組織の使命・業績目標が「握手」している

- 主観(本人の想い)と客観(組織の期待や成果指標)が統合され、相乗効果を生む

- 上司と部下が「やってほしいこと」「やりたいこと」を率直に出しあい、合意形成する

このように、目標を“押し付けるもの”から“共有するもの”へと転換することで、組織と個人の成長が一致する状態が生まれます。

目標設定の具体的なアプローチ

葛藤克服型MBOを実践するためには、目標設定の仕組みも工夫が必要です。目標を「与えられるもの」から「対話を通じてつくるもの」へと再定義し、以下のようなアプローチを推奨しています。

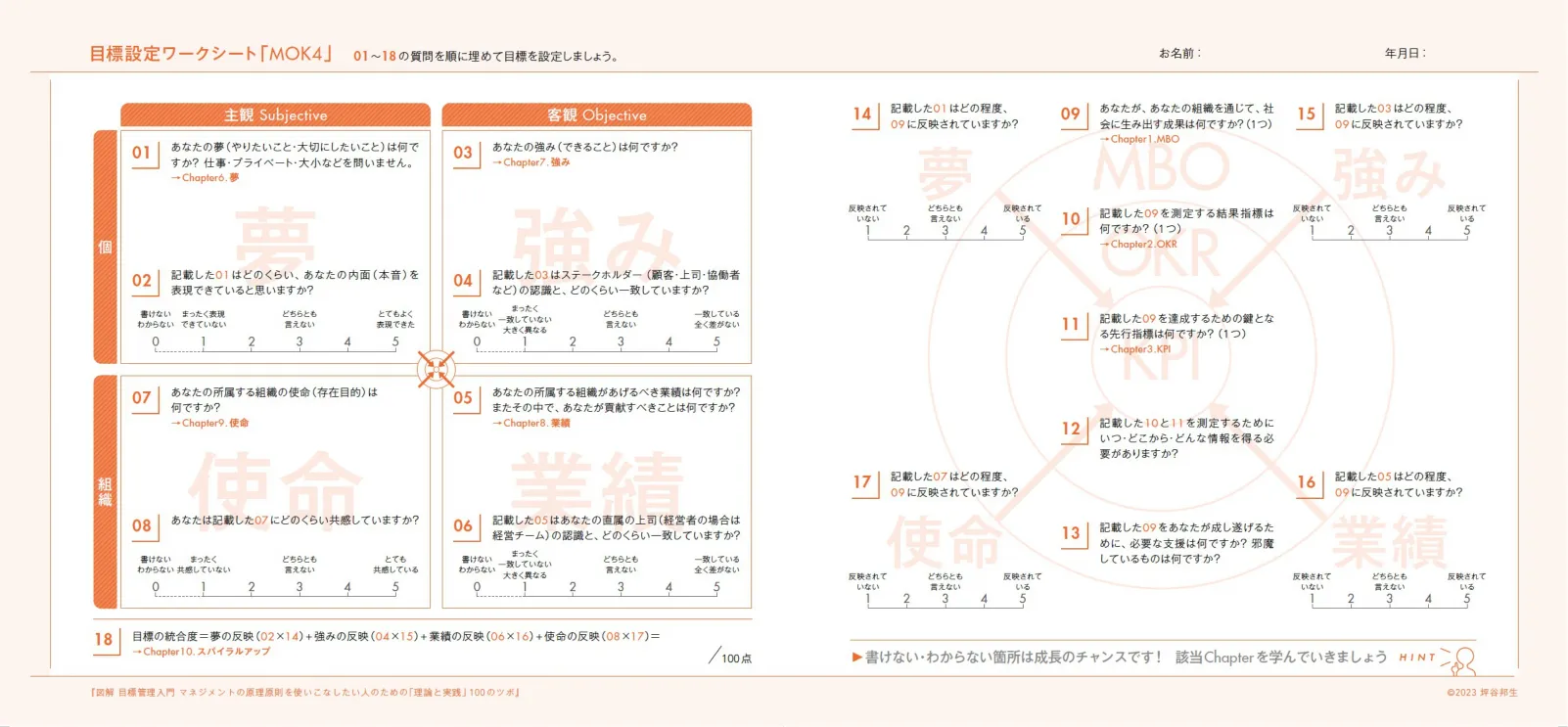

1. MOK4シートで「夢・強み・業績・使命」を言語化

目標設定ワークシート「MOK4」

目標設定ワークシート「MOK4」は、目標管理の4象限(個人×組織 × 主観×客観)に基づき、「夢」「強み」「使命」「業績」の4要素を可視化するツールです。このツールは、株式会社壺中天 代表・坪谷邦生氏が提唱した『図解 目標管理入門』(2023)に基づくものです。

「MOK4」では、自分が大切にしている価値観(夢)や得意なこと(強み)、組織が期待する成果(業績)や貢献したい意味(使命)を明確化し、それらの接続点を探っていきます。主観(本人の想い)と客観(組織の指標)を統合することで、目標が「やらされるもの」ではなく「自分ごと」として機能し始めます。

2. SMARTな目標設計

SMARTというフレームワークは、1981年にジョージ・T・ドラン氏によって『Management Review』誌で提唱されたもので、目標を具体的かつ実行可能な形に落とし込むための有効な枠組みとして、現在も広く活用されています。目標を明確にし、納得感と達成可能性を高めるうえで、SMARTの観点を取り入れることは非常に効果的です。

- Specific(具体的である)

- Measurable(測定可能である)

- Achievable(達成可能である)

- Relevant(組織や役割に関連している)

- Time-bound(期限がある)

定量的な達成度だけでなく、「なぜ取り組むのか」「どんな変化を起こしたいのか」といった意味づけを丁寧に設計することで、目標の納得感が高まります。

3. 定量・定性のバランスをとる

数値で測れるKPIやOKRなどの定量目標に加えて、行動姿勢や価値観、チームへの影響などを評価する定性目標も組み合わせることが、葛藤克服型MBOの基本です。両者をバランスよく設計することで、「成果だけを求められて苦しい」「頑張っているのに評価されない」といったギャップを防ぎ、本人の納得感と成長実感を引き出すことができます。

これらのプロセスを通じて、単なる数値目標の管理ではなく、組織と個人の関係性を育む対話の場としての目標管理が実現します。

理想形を叶えるために必要なこと

葛藤克服型MBOを実現するには、目標設定の仕組みだけでなく、マネージャーの在り方や組織の支援体制も含めたトータルな取り組みが求められます。

1. マネージャー自身の葛藤への自覚と対話

まず必要なのは、マネージャー自身が「成果」と「人間性」の間にある葛藤に気づき、向き合うことです。例えば目標設定シートを自身で記入すると、「思った以上に言語化できない」「強みや夢がうまくつながらない」といった“自分の葛藤”を実感するケースが多くあります。この体験があってこそ、部下の悩みや戸惑いにも共感できるようになります。

マネージャーが自らも揺れ動きながら対話しようとする姿勢が、信頼関係の土台となり、部下との目標合意にもつながっていきます。

2. コーチングの導入・活用

葛藤を乗り越える力を育むうえで、コーチングの導入は非常に効果的です。mentoが提供するコーチング支援では、マネージャー自身がプロコーチとの1on1を通じて、「傾聴される経験」や「問いかけによる内省の促進」を体感します。その上で、コーチング研修を並行して受講することで、部下との対話にも変化が現れます。

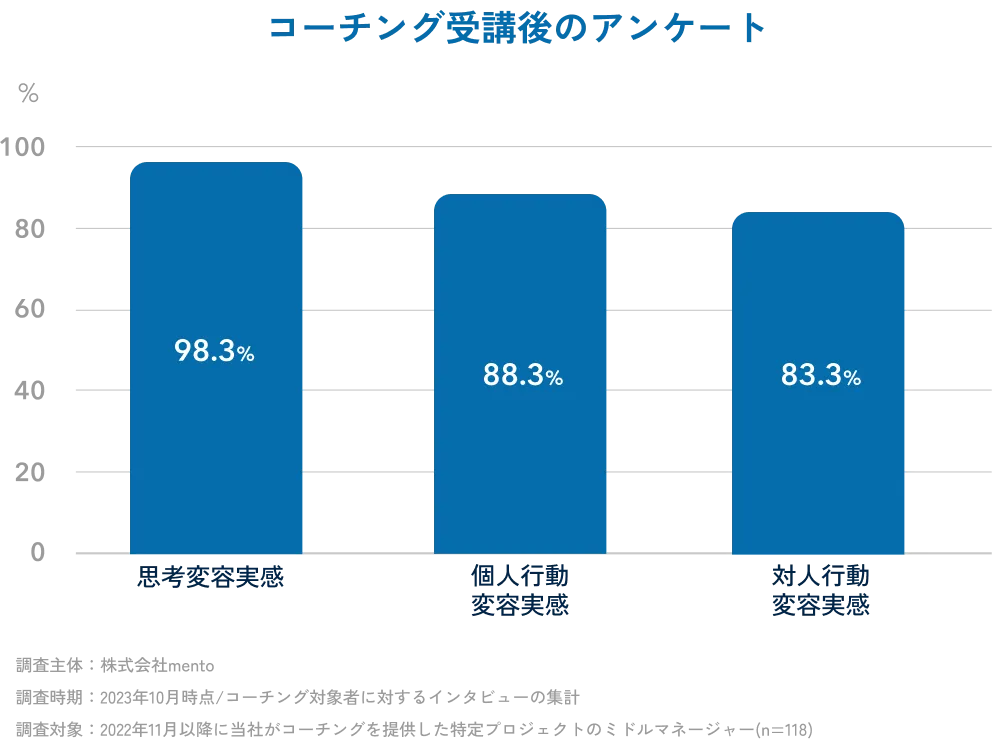

実際に、コーチングを受けたマネージャーのうち、

- 88.3%が「行動変容を実感」

- 83.3%が「対人関係の変化を実感」

と回答しており、マネジメントの質が大きく変わるきっかけになっています。コーチングのスキルは、目標の“言わせる”ではなく“引き出す”支援へとマネジメントを転換させる力を持っています。

3. 振り返りとフィードバックの習慣化

目標は“設定して終わり”ではありません。実行プロセスにおいても、定期的な振り返りと対話の場を設けることが重要です。進捗や課題を共有し、小さな成功や成長の兆しをフィードバックとして言語化することで、メンバーは自信と納得感を得られます。これは「評価される」ことよりも、「見てもらえている」「一緒に考えてもらえている」という感覚につながり、内発的なモチベーションを育みます。

このサイクルが定着することで、目標管理は“評価のため”から“成長のため”の仕組みへと進化します。

4. 組織・人事の支援体制

最後に欠かせないのが、制度や仕組みを支える組織全体の土台作りです。目標管理を単なる評価制度として運用するのではなく、「成長支援の仕組み」として位置づけ直すことが、人事や経営層に求められます。

- 制度の目的や意義を全社的に丁寧に伝える

- 評価とフィードバックを分けて設計し、納得感のある運用にする

- マネージャーの支援に向けて、外部コーチや研修を活用する

こうした支援体制を通じて、組織が「目標管理は人材を育てるための基盤である」と再認識し、現場と共に伴走していくことが、制度の定着と持続可能な実践につながります。

まとめ

目標管理(MBO)は、制度として定着している一方で、現場での運用に課題を感じている企業も少なくありません。目標の曖昧さや一方的な設定、フィードバック不足など、仕組みがうまく機能していない状態では、かえってメンバーのモチベーションや信頼を損なうリスクもあります。

そうした中で注目されているのが、「成果」と「人間性」の両立を目指す「葛藤克服型MBO」という考え方です。個人の夢や強み、組織の使命や成果目標を統合し、対話と合意形成によって本質的な目標を設定することで、目標管理は評価のためだけでなく、成長のための対話の場へと進化していきます。

その実現には、制度設計だけでなく、以下のような複合的な取り組みが求められます。

- マネージャー自身が葛藤に向き合い、対話を通じて変化すること

- コーチングや振り返りの機会を通じて、支援型マネジメントを体得すること

- 組織全体が「人を育てる仕組み」として目標管理を再定義すること

目標に集中できる組織には、信頼と対話があり、人も成果も育つ土壌があります。今こそ、目標管理を「人事評価の手段」から「育成の起点」へと捉え直していきましょう。