%20(1)%20(1)%20(1)-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%85%83-jpg.webp)

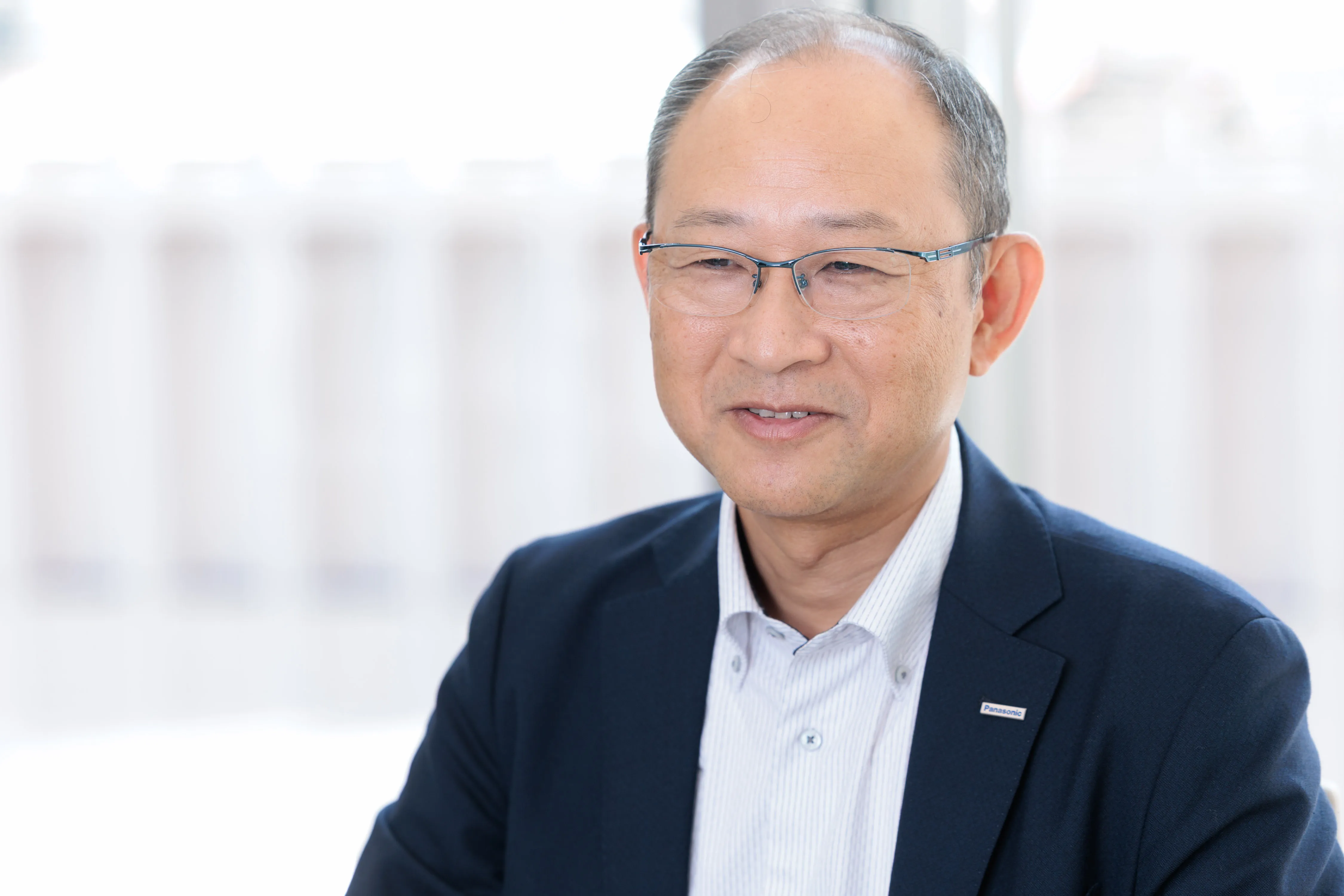

パナソニックホールディングス株式会社 モビリティ事業戦略室 RaaS事業戦略総括担当 (兼)X-Area事業推進プロジェクトCEO 東島勝義さん

「さらけ出す」ことで生まれた信頼と結束──企業内スタートアップを率いるリーダーが、コーチングで掴んだ「新たなマネジメント」

INDEX

プロフィール

東島 勝義(とうじま まさよし)

パナソニック ホールディングス株式会社 モビリティ事業戦略室 RaaS事業戦略総括担当 (兼)X-Area事業推進プロジェクトCEO。1992年に松下電器産業株式会社(現パナソニック ホールディングス)入社。半導体開発部門にて、携帯電話やデジタルテレビなど様々なデジタル家電のLSI開発に10年以上従事。その後、スマートハウス・スマート家電の戦略企画に約10年携わり、AI研究開発を経て、2017年より現職。自動走行ロボットを活用した配送ソリューション事業「X-Area(クロスエリア)」を推進。一般社団法人ロボットデリバリー協会理事。

「私の根底にあるのは、社会に何かインパクトを与えたい、影響を与えたい、変革を起こしたいという想いです」──パナソニックで30年以上のキャリアを積み、常に新規事業の最前線に立ち続けてきた東島勝義氏。しかし、企業内スタートアップを率いる中で直面したのは、大企業発だからこその組織運営の難しさだった。そして、「チーム力が上がらない」といった悩みを抱えていた時に出会ったのがコーチングだ。自分自身を「さらけ出す」ことの意味に気づき、メンバーとの信頼関係を一から構築し直した、その変革プロセスを追う。

「自動運転の時代が来る!」コロナ禍で事業をピボット

──まず、東島さんの現在のお仕事と、これまでのキャリアについて教えてください。

東島:前身の松下電器に入社して、パナソニックでのキャリアは今年で33年目になります。現在のX-Area事業は、自動運転車のための要素技術開発から始まりました。私としては技術を自動車メーカーへ提供するだけの「部品売り」ではなく、開発した技術を用いたシステムやサービスも含めたソリューション事業をやろうと考えたんです。

大きな転機になったのは新型コロナですね。コロナ前は人を運ぶ自動運転バスに取り組んでいたのですが、外出ができなくなった時に立ち止まって考え直しました。コロナ禍では人を運ぶよりも、ECの需要拡大で配達できないという課題の方が重要だと気づき、物を運ぶ自動走行ロボットへピボットしたんです。

技術開発の段階では、関連する技術や事業開発部門の人たちも巻き込んだ約70名の横断プロジェクトを作っていました。3〜4年前からはモビリティ事業戦略室に合流、スタートアップのように10数名程度の体制に絞り込み、ようやくお客様にご提供できるところまで来ました。いよいよ実証を終え、事業としてチャレンジしようというフェーズにあります。

企業内スタートアップ特有の課題…「うまく伝わらない」リーダーシップの悩み

──コーチングを導入しようと思われたきっかけは何だったのでしょうか。

東島:正直、コーチングをちゃんと受けたことはなかったんです。社内研修でスポット的に質問されて、自分のことを振り返るくらいの経験でした。

きっかけは2つありました。一つは、私の部下がコーチングを受けていたこと。上司という立場でコーチの方とお話する機会があったのですが、そこで「コーチングはとても有効かもしれない」と感じたこと。それまでは勤務の行き帰りに自問自答するくらいのもので、それが自分をブレークスルーできるほどの向き合い方になっていないのだと気づかされました。

もう一つは、企業内スタートアップとしての悩みを抱えていたこと。一般的なスタートアップは目標を共にする人が自主的に集まって作られます。しかし、企業内スタートアップは違います。特に私たちのような組織は、半分は配属されてきているわけです。また、大企業では「育成」も強く求められます。

──具体的にはどのような悩みがあったのでしょうか。

東島:企業内スタートアップであっても、新規事業の立ち上げフェーズにおいては、少ない人数で、効率よく結果を出していくことが重要です。私としては、一般的なスタートアップのように、メンバーのベクトルを合わせ、力を結集して、感度も同じにして、自ら自主的に動くようにしたい。しかし、様々な思いをもって集められたメンバーでもあり、なかなかうまくいかない。同じことを伝えているつもりでも、メンバーによって見ている方向も違う。

一般的なスタートアップのリーダーさながらのリーダーシップを求められるのはもちろん、組織やメンバーの育成を意識して両立させなければならない。新規事業やスタートアップでは無駄な時間や資金などない中で、バランスを取ることの難しさにも悩んでいました。

「幸せとは何か」という問いが変えた、リーダーシップの本質

──コーチングを受け始めて、どのようなテーマで話をされましたか。

東島:最初の1ヶ月は「自分は何をしているのか」という感じでした(笑)。何をアウトプットしているのか、悩み相談をしているのか……よくわからない状態でしたね。というのも、自分の考えていることをただただ吐き出して、現状を整理し、理解していくということの繰り返しだったと思います。

転機になったのは、メンバーにとっても、私にとっても「幸せって何だろう?」という問いでした。コーチから東島さんは、「メンバーの幸せを考えています、キャリアや将来を見据えた育成を……とおっしゃいますが、彼らは、“本当に”そうされたいと思っているでしょうか?自分だったらどうでしょう?」と問われたんです。

私だったら、自分で考えて、自分で悩み、自分で行動する。私自身は、その取り組みの中で、世の中にインパクトを与えるとか、変革を起こすとか、そういうことに少しでも携わりたい。それを目指して取り組んでいる。おそらく、それを実感できている時が「幸せを感じる」ということだと思いました。

ここで気づいたのは、私がメンバーに何かを「してあげる」とか、「考えてあげる」とかは、いわば「おこがましい」ともいえるわけで、それぞれの幸せを私が決めるものではないということです。共に目指し、共に悩む中で、彼らが感じて見つけるものであり、私はそのための一番の応援団となることだと思いました。

──その気づきから、具体的にどのような行動の変化がありましたか。

東島:最も大きな変化は、私の意見を伝える時にも、私が持っている悩みや抱いている感情を、メンバーにさらけ出すようにしたことです。私が導くというのではなく、共に悩み共に目指すという意識に変わりました。それまでも私は自分のことをよく話すし、相手の立場になって考えていたつもりでした。でも、それは、「おこがましい」ことだったんですね。

コーチとの会話の中でも「私が言葉にしていなかったとしたら、メンバーは私の気持ちを知る由もない」という当たり前のことに気づきました。例えば、私はメンバーに権限移譲しているつもりでも、その意図、理由、想いや考えというのを、自分の悩みや背景も含めて伝えないと、メンバーはそれを推し量って思い思いに動くだけで、期待するようなパフォーマンスを出せないんです。いわば、ベクトルはバラバラになるということですね。(笑)

──「さらけ出す」ことに対して、最初は抵抗はありませんでしたか。

東島:コーチから最初に「自分を全てさらけ出してください。私もさらけ出します」と言われた時に、どういう「さらけ出し方」なんだろうとは思いました。自分ではオープンなほうだと思っていたのですが、予想を超えたレベルでの自己開示が必要でしたね。

でも、今の事業をなんとかしたい、みんなとこれを達成したいという気持ちが強かったので、全然怖くなくなりました。協力していただける幹部や周囲の方々への感謝もあって、もう見栄を張る必要もない。今では当たり前に話せるくらいになりましたね。

「指示」から「問いかけ」へ。コミュニケーションを転換した

──事業運営で、コミュニケーションの仕方が具体的に変わったところはありますか?

東島:事業方針や事業戦略を伝える場面ですね。私がそれを考えて、大きく方針を出すことは従来と変わらずとも、「今はこういう風に悩んでいる」「こういった背景がある」と

社内だけでなく、協業他社との関係も含めてしっかりと共有するようになりました。

新規事業って、答えがないんですよ。既存事業と違って、ロードマップのような明確なものもありません。不確実性が高い環境で、時には朝令暮改や方針転換もありえる。そういった背景も含めて伝えていくことで、全員のベクトルがそろって動けるようになってきました。

また、コーチングの経験が活きている点としては、私も指示ではなく、問いかけが多くなりました。「あなたはどう思いますか」「どういう目的でやるのか」「何をやるのか」と。

──チームメンバーからはどのような変化を感じますか。

東島:リーダークラスの発言が明らかに増えましたね。「わからないことはわからない」「ここが不明確ですよね」など、発言したり伝えたりできるようになったのが一つ。もう一つは、「私としてはこうしたい」というプランを、言語化して持ってきてくれるようになりました。みんなからの意見に、私もはっと気づかされることがあります。

印象的だったのは、あるメンバーが「自分は開発業務で手一杯で、本来ならばお客様のことも考えなければいけないけれど、実際は難しいです。今は東島さんが飛び回ってくれていると聞いているので、それを信じます」と言ってくれたことですね。「信じます」と言われた時に、チームでもこういったスパイラルを回すことが大事だな、と思いました。

コーチの存在価値は「鏡」を超えた気づきのパートナー

──東島さんにとって、コーチはどういう存在ですか。

東島:よく「鏡」と表現されますが、単なる鏡ではありませんね。客観的に自分に対して問いかけてくれる鏡なんです。

例えば、マンガで天使と悪魔が囁いてきて迷う……みたいなシーンありますよね。そうして、自分で自分に問いかけられるように変わってくる。それをできるようにしてくれるのがコーチですね。

コーチからは「東島さんは強いですね」とよく言われました。何回も言われますし、最初はよくわからなかったのですが(笑)、よくよく聞いてみると「振り返る、認める、すぐに実行する」という一連の流れがしっかりできているからだと。自分の言葉にできていない良さにも気づかせてくれました。

私にとっては即効性が高い取り組みで、人事にお願いしてコーチング期間を延長させてもらいました。当初予定していたコーチング期間では事業や仕事をテーマにしていましたが、延長期間では個人にフォーカスして自分をアップデートしたいと考えています。

──事業を率いるリーダーにとって、コーチングにはどんな価値があると思いますか。

東島:やはり、トップは孤独で、さらけ出す相手がいないものです。参謀がいても、上司がいても、それには限界があると思います。コーチの存在は、自分の頭だけでは気づいていない感情や意識を言葉にしてさらけ出し、整理することができます。それをふまえて、アクションを取れるようになるのは、非常に大きな価値だと思います。

特に新規事業など不確実なものに取り組む人、新しいものを扱うリーダーには有効だと感じます。判断に迷う場合でも、自信をもって行動できますし、外部からの信頼も得やすくなると思います。自分をさらけ出すのは弱いことじゃなくて、逆に強いことであり、ひいては「強いリーダー」になれるのかもしれません。

──理想の組織像も、コーチングを経て変わったのでしょうか。

東島:まだ変わりきってはいないのですが、どちらかというと、その道筋が見えてきたと表現する方が正しいかもしれません。これまでは結果や達成するものに重きを置いてきましたが、経験や目指すことの尊さ、それをメンバーと共有しながら進めることの大切さにも改めて気づくことができました。コーチングを通じて、「チームが一体となって、同じベクトルや感度で向き合う」ための兆しがつかめたのは、本当によかったと思っています。