.webp)

コーチングで組織風土は変えられる?パナソニック・メルカリの事例から学ぶ自律型組織の作り方

著者:mento編集部

法人向けビジネスコーチングの提供を通じて、企業の人事課題解決を支援する専門チーム。「この国の総労働熱量をあげる」を理念に掲げ、実践知に基づいた情報発信を行っています。人材育成と組織力強化に関する豊富な知見をもとに、経営・人事領域に役立つコラムをお届けします。

INDEX

変化の激しい時代になり、制度や戦略を整えても現場の空気はなかなか変わらない。そんなもどかしさを、あなたも感じたことはありませんか?

テレワークの普及や価値観の多様化により、従来のトップダウン型マネジメントでは立ち行かなくなってきた状況の中で、制度やスキル研修だけでは届かない、職場の人間関係やコミュニケーションの質に目を向ける企業が増えています。結果として「組織風土」そのものを見直す動きが強まっています。とはいえ、単なる制度の見直しでは人やチームの関係性は変わりません。そこで近年、多くの企業が取り入れ始めたのが“対話と内省”を軸としたコーチングによるアプローチです。現場の関係性に変化が起こることで、行動の質・結果の質が連鎖的に高まり、自律型組織への進化が始まります。

本記事では、パナソニックやメルカリなどの実践事例を交えながら、コーチングを活用した組織風土改革のポイントを解説します。「現場が動く組織をつくりたい」、「自律型のカルチャーを根づかせたい」と考える人事・組織開発担当者にとってのヒントを提供します。

組織風土改革が求められる時代背景

VUCA時代と組織の課題

現代の企業経営は「VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)」の時代に直面しています。市場や技術の変化が激しく、過去の成功体験や画一的なマネジメントモデルが通用しにくくなっています。

- 変化のスピードと不確実性

デジタル技術の急速な進化、グローバル化の進展、社会・環境リスクの顕在化など、企業を取り巻く外部環境は複雑かつ流動的です。

- 多様化する価値観と働き方

社員一人ひとりの価値観やキャリア観も多様化しています。ライフステージや個人の志向に応じた働き方が広がる一方で、従来型のトップダウンマネジメントでは、そうした多様性に柔軟に応えることが難しくなっています。

自律型組織への転換

このような環境下で企業が持続的に成果を生み出すには、「現場が自ら考え、柔軟に動く力」が不可欠です。すなわち、管理や指示による統制から、対話と信頼に基づく「自律型組織」へのシフトが強く求められているのです。

しかし、こうした変化を促すには、目に見える制度やスキルだけでは限界があります。人と人との関係性、対話のあり方、組織に流れる無意識の空気など、「組織風土」そのものが変わらなければ本質的な変革は起こりません。

組織風土改革の本質とは?

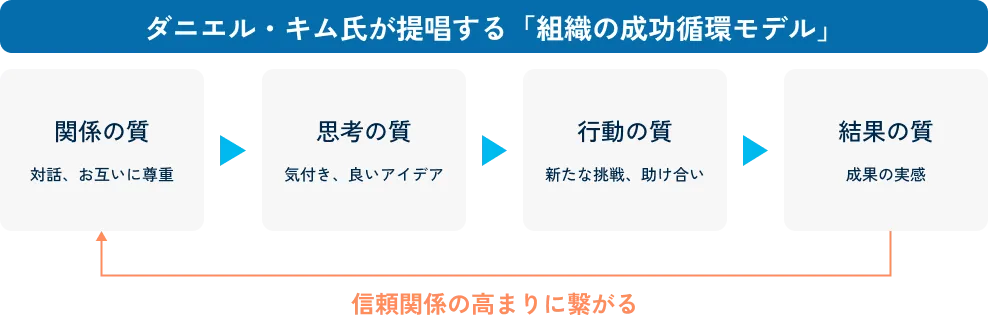

組織風土改革とは、単なる制度やルールの見直しではなく、「関係性の質」を高め、対話や信頼を基盤とした組織文化を醸成することです。

ダニエル・キム氏の「組織の成功循環モデル」にもある通り、成果を出す組織はまず関係性の質を高めることが出発点となります。成果を生み出し続ける組織は、まず「関係性の質」に着目し、それを起点に全体の変化を起こしているのです。

組織変革を妨げる3つの課題

1. コミュニケーションの断絶・対話不足

- テレワークや多拠点化による「社内コミュニケーションの希薄化」

- 上司・部下間の価値観ギャップや世代間の認識のずれ

- 心理的安全性が低下し、本音や意見が表に出ないまま、報告だけが交わされる

このようなことから、チームの意思決定力や創造性、学び合いの機会が損なわれています。

2. マネジメントの硬直化・属人化

- トップダウン型の意思決定に依存し、現場の自律性が育たない

- 管理職の育成が追いつかず、現場任せ・属人的なマネジメントに陥る

- 「正解は上司が持っている」という前提が、部下の主体性を阻害

結果、部下の主体性や挑戦意欲が奪われ、組織としての柔軟性を欠いた状態が続いています。

3. 変化への適応力不足

- 過去の成功体験や既存の仕組みに固執し、変化を恐れる風土

- 新たな挑戦や失敗を許容しない文化

- ボトムアップ型の改善提案や現場起点の変革が進まない

変わらないことで安心している組織が、変わらないことによって競争力を失っているという構図も珍しくありません。

パナソニックの実践事例に学ぶ:コーチングによる組織風土改革

では実際に、組織風土改革にコーチングを本格導入した企業は、どのような変化を遂げたのでしょうか。ここでは、製造業を代表するパナソニック インダストリーの取り組みに注目します。変化に強い“現場”をつくるには、まず誰から変えるべきなのか。その答えが、マネージャー層の内面にありました。

導入背景

パナソニック インダストリーでは、40~50代マネージャー層の意識変革と、組織の「関係性の質」向上を目的に、コーチングを本格導入。

- 目的

「人から言われる」ではなく「自分で気づく」ことによる組織の好循環サイクルを実現

- 期待

マネージャーの変化を起点に、コミュニケーションの質・思考の質・行動の質・結果の質を向上させる

取り組み内容

- 部長・課長100名規模で1年間のコーチング支援を実施

- 1on1の対話やコーチングセッションを通じて、マネージャー自身の思考や価値観を見直す機会を提供

- 世代間ギャップや価値観の違いを認識し、多様な働き方・キャリア観を受容する土壌を強化

効果と現場の変化

- 「問いかける」マネジメントへの転換

上司が部下に問いかけ、部下の「なりたい姿」やキャリア観を深く聴く場面が増加

- 自己認識と行動変容の促進

コーチングを通じて自分の思考を言語化し、こだわりや思い込みから解放されるマネージャーが増えた

- エンゲージメント向上・現場の空気感の変化

従業員意識調査でもポジティブな変化が現れ、現場での対話や挑戦が活発化

- 経営層からの評価

「組織のソフト面を強化することで、ハード(制度・仕組み)にも好影響が出た」との声

このように従業員意識調査でもポジティブな変化が現れ、現場での対話や挑戦が活発化しました。加えて、2022年12月から2023年11月にかけてコーチングを受けた部課長80名を対象に行われた調査では、「イキイキと働いている」と自己評価する割合が28.8%から65.0%へと大幅に上昇。226%という顕著な改善がみられ、マネージャーの内面変化が現場の活力に確実に波及していることが示されました。

現場を変えるには、まずマネージャーの内面から

コーチングを軸にした対話と内省の積み重ねが、組織風土を根本から変える最も確かなアプローチであることが、パナソニック インダストリーの実践から明らかになりました。

メルカリの実践事例に学ぶ:多様性と自律を支えるマネジメント

変化に強い「しなやかな組織」をつくるためには、どのようなマネジメントや育成の仕組みが必要なのか。そのヒントは、一人ひとりの成長と自律を支えるカルチャーづくりにありました。

導入背景

メルカリは、急成長・多様化する組織の中で、個々の成長とパフォーマンス最大化を目指し、ピープルマネジメントや1on1、コーチングを組織開発の中核に据えています。

- 多様なバックグラウンドを持つメンバーが集う環境

- 「自律的に学び、成長する組織」を目指す

- マネージャー研修や1on1、フィードバック・コーチングを体系的に導入

取り組み内容

- マネージャー研修のオンライン化・参加型設計

コロナ禍を契機に、全マネージャー対象の研修をオンラインで実施し、参加型・対話型の学びを重視。

- 1on1とコーチングの定着

週1~隔週で1on1を実施。マネージャー自身がコーチングを体験し、部下の力を引き出すコミュニケーションを実践。

- 社内公募制度や学習サポート

自律的キャリア形成を支援するため、社内異動の公募や外部研修・書籍購入補助など多様な学習機会を提供。

効果と現場の変化

- 個の成長実感がエンゲージメント向上に直結

エンゲージメントサーベイで「成長実感」が最も相関が高い項目となり、成長支援の重要性が再認識された。

- マネジメントの質向上

マネージャーが「正解を押し付ける」のではなく、「問いかけて引き出す」スタンスへ。部下の自律性や挑戦意欲が高まった。

- 自律的な学び・挑戦の文化

各自が必要なタイミングで手を挙げて学ぶ「挙手制」の仕組みや、社内勉強会の活性化など、自律型組織文化が根付いている。

- 多様性を活かす組織風土

多様な人材が自分らしく活躍できる環境づくりが、イノベーションや組織の持続的成長を支えている。

メルカリの事例は、「自律型組織」への転換において、対話とコーチングがいかに重要な役割を果たすかを示しています。制度や仕組みに加え、現場のマネジメントやコミュニケーションの質を高めることが、組織風土改革の本質的なドライバーであることが明らかになりました。

自律型組織の鍵は、現場の対話と問いかけにある

制度や仕組みの整備だけでなく、現場におけるマネジメントの質や日々のコミュニケーションのあり方こそが、組織風土改革を動かす本質的なドライバーであることが明らかになりました。

※本記事で取り上げた以外にも、業界別の導入事例を収録した資料をご覧いただけます。

まとめ|コーチングが組織風土改革にもたらすもの

組織風土改革は、制度や仕組みを整えるだけでは実現できません。

組織に変化をもたらす原動力は、現場で交わされる日々の「対話」や、マネージャー自身の「内省」といった目に見えにくい営みの中にあります。コーチングは、その関係性に働きかけ、対話と信頼を土台にした風土変革を促す有効なアプローチです。

- 「関係性の質」を起点に、思考・行動・結果へと変化が波及する組織づくり

- マネージャーの内省と行動変容によって、現場に“問いかけるマネジメント”が根づく

- 多様な人材が自律的に学び、挑戦できる文化が、イノベーションの土壌となる

こうした変化の積み重ねが、トップダウン型から自律型組織への進化を後押しします。

もちろん、組織風土は一朝一夕で変わるものではありません。だからこそ人事・組織開発担当者には、「対話と学びの場をどう設計するか」という問いを起点に、一歩を踏み出すことが求められます。

現場の声に耳を傾け、マネージャーの内面と向き合う支援を続ける。その積み重ねこそが、変化に強い組織を育てていくのです。